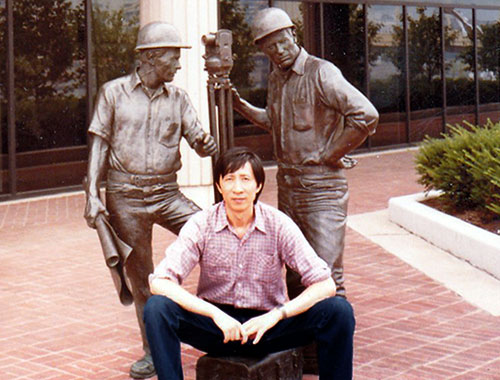

- 叶维佳

6月14日,我最亲爱的老师,朋友,叶维佳先生溘然长逝。

6月18日,从花园路到八宝山,扶灵护送叶先生最后一程,除了悲痛,我对先生毫无保留的捐献之精神,更加由衷的敬佩。

6月19日,八宝山的追悼会上,在与众人致哀追思的时候,我决定写一篇文章来纪念叶先生。

今天是7月1日,在北京,叶先生的至亲和生前好友聚会追思,而我因为出差意大利,不能赴会,写下此文和大家一起缅怀。

佛说:“前世五百次的回眸,才换来今生的擦肩而过。”

而我能够有叶先生这样的忘年交,应是我的三生有幸。

记得第一次和叶老师认识是在2004年,当时我正在做博士论文研究,短暂的出差旅途中,与叶先生聊了很多,他对于传统经济学的深刻认识和对可持续发展问题 的特殊关注,让我对面前这位大叔肃然起敬,更重要的是,叶先生身上散发出的那种豪爽开朗,风趣幽默的性格,让我有一种焕然一新的亲切感。

有的时候,我们不得不承认,人与人之间的气场相合,就是这第一感觉。

而出差回来后我才知道,我不仅应该叫他“叶老师”,还应该叫他,师“父”。因为他是我的博导李来来老师的丈夫。叶先生在我心中,不仅是良师益友,更是一位亲人,他对我事业上全力以赴的支持,学习上倾囊相授的指导,生活上无微不至的关怀,至今念此,感激涕零。

我和叶先生都是爱山水的人,而我最喜欢的事情,就是和叶先生聊天,我和叶老师一起游历的山水和那些有意思的谈话,就成为了永恒的记忆。

印象最深的一次是四川青城山的雨中清谈。两杯清茶,一面青山。叶先生谈到,他最关心的还是青年人的培养,而我也希望曾经培养过我的环发所能够恢复,继续帮 助更多的年轻人成长,于是乎,我与叶先生一起注册了道和环境与发展研究所。 我们设立这个机构的初衷,不仅是做环保公益,更是培养年轻人。让我至今愧疚不已的是,因为我的能力与时间所限,没有更多参与道和的工作。

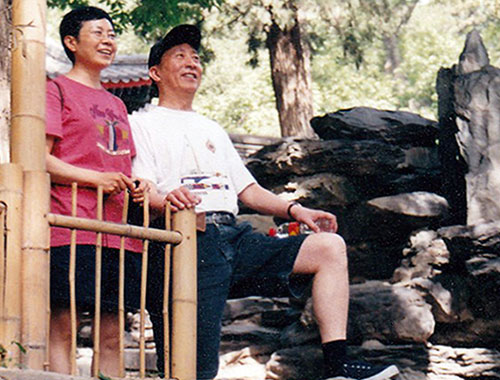

- 叶维佳和夫人李来来

另一次深入探讨是在海南昌江的原始森林,在国家级的自然保护区里,我们谈到了美国的自然保育,谈到了中国的传统文化,叶先生谈到了可持续发展的理论,谈到 了用系统思维来思考社会与环境发展问题。也因为由此讨论,后来在来来老师和叶先生的鼓励下,我有幸和两位老师在北师大,人大共同开设了一门课程,可持续发 展战略领导力。与叶先生接触的越多,就会更深刻感受他学识的渊博,为人的宽厚。而让我深深为之感动的,是他对信念的坚持,对理想的执着,和对可持续发展事 业的热爱。

和叶先生在一起,你会被他那种乐观开朗的心态所感染,他喜欢和年轻人讨论问题,听年轻人唱歌。而对待善恶是非上,他更有喜笑怒骂,快意恩仇的侠气。

叶先生的品格,即有燕赵古风,直爽豪迈极富世家传统;又有国际视野,开放包容不失思维缜密。个人修为足以让后人景仰,他常与我提及修齐治平,给我介绍书籍 文章,无论是学术经典,还是国际前沿,我真的佩服叶先生的见识与思维。让我时时不忘修身是一辈子的事。我们常在一起讨论课程设计,他总是鼓励我的想法,提出中肯的建议,对待教学一丝不苟,因为他热爱这份事业,喜欢与年轻人一起进行系统思维训练,我们还计划更新教案,准备新课程,没想到,先生突然离去,那么多有意义有意思的思维讨论,却再也没有先生智慧的点评了。

半个月来,我一直沉浸在悲痛之中,先生的离去让我思考很多,让我回忆很多,那些和先生一起讨论的话题,宗教的,信仰的,人生的意义的,慢慢的,我开始想明白了我们曾经聊过的一桩禅机:弘一法师写下的“悲欣交集”。那是不是也是先生这样突然离去的隐义呢?

所以我不应再悲伤了,生命是一场通向幸福的航行,叶先生的驾鹤西行是到另一个世界传播快乐和愛。我们应该怀念,我们更应该把叶老师传递给我们的爱继续传递下去。